【研究背景】

锂硫电池以单质硫和锂为反应物,理论比容量高达1675 mAh g-1,质量能量密度达2600 Wh kg-1。若能实现长循环寿命和高系统效率,其低成本与高能量密度的优势将在大规模储能中展现出巨大潜力。基于“溶解-沉积”机制,S8在醚类电解液中于放电初期大量转化为可溶性多硫化锂(LiPS),最终转变为固态Li2S。多硫化锂的溶解与迁移引发显著的穿梭效应,导致电池容量快速衰减,严重制约锂硫电池的实际应用。目前,大多数锂硫电池正极催化剂仅具备单一活性位点,主要聚焦于催化短链Li2S2/Li2S的转化,而对长链多硫化锂的吸附能力较弱,导致其在电解液中持续溶解并形成高浓度残留。此外,累积的长链LiPS难以通过催化反应快速转化,进一步增加了反应能垒。因此,在催化剂中引入另一类活性位点,以有效地吸附锚定长链LIPS,抑制其溶解,并促进短链多硫化物在原位点的后续沉积,成为一种可行的解决策略。

【文章简介】

近日,中国科学技术大学陈乾旺教授团队在国际知名期刊ACS Nano上发表了题为“Synergistic Adsorption-Catalysis by Co/Ce Dual Single Atoms Trapped in Hollow Carbon Spheres Boosts Li‒S Battery Performance”的研究论文。该研究基于吸附-催化协同设计理念,构建了锚定于氮掺杂空心碳球上的钴/铈双单原子催化剂,以抑制多硫化物穿梭效应。铈位点通过较低的Ce-S键形成能,对长链多硫化锂表现出更强的吸附亲和力,将可溶性中间体有效限制在正极区域内;而钴位点主要催化固态Li2S成核与溶解的氧化还原动力学,降低Li2S沉积能垒。这种钴/铈双位点硫正极在0.5 C倍率下循环1000次后容量保持率达92.8%,展现出优异的倍率性能(10 C时552 mAh g-1)和在2 C倍率下1000次循环的超低容量衰减率(单周衰减0.06%)。高硫负载量纽扣电池实现了3.99 mAh cm-2的面容量,并在0.2 C循环600次后仍保持3.61 mAh cm-2,充分证明了钴/铈双单原子对提升锂硫电池性能的有效性。

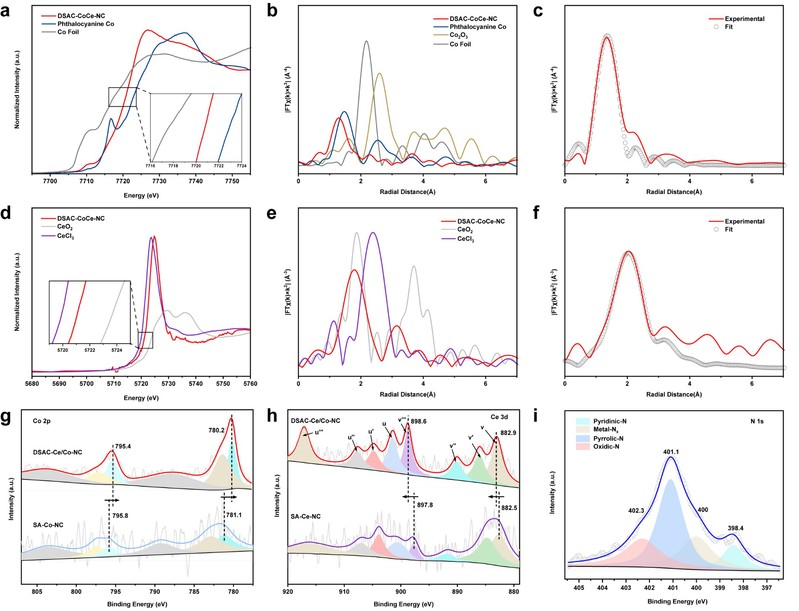

钴/铈双单原子通过吸附-催化协同设计实现多硫化物快速转化。

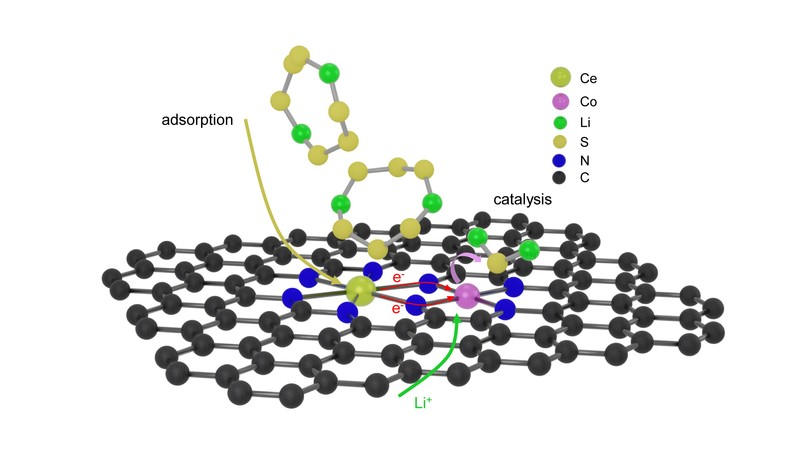

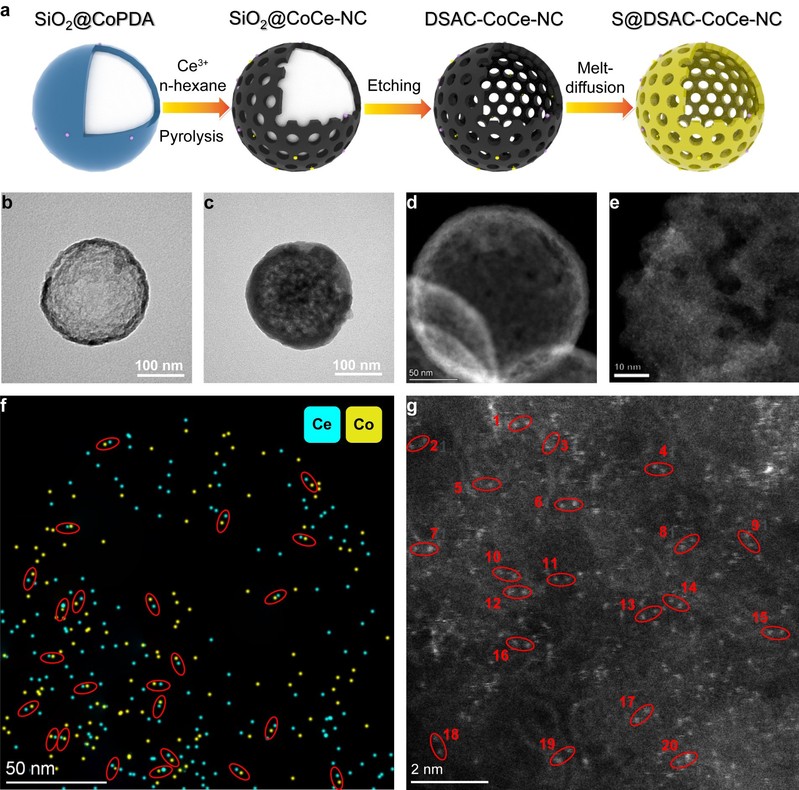

Co/Ce双单原子催化剂的结构设计与表征

本研究成功设计并合成了锚定在氮掺杂空心碳球上的Co/Ce双单原子催化剂(DSAC–CoCe–NC)。通过像差校正高角环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF–STEM)、扩展X-射线吸收精细结构(EXAFS)和X-射线吸收近边结构(XANES)等先进表征技术,确认了Co和Ce均以原子级分散形式存在,其中Co以Co–N4配位,Ce以Ce–N6配位。研究明确了特定Co/Ce原子对的形成及其通过电荷转移产生的电子相互作用,这些结构特征是增强其催化性能的关键。

图1. 钴/铈双单原子催化剂的合成工艺与透射电镜表征。

图2. 钴/铈双单原子催化剂的同步辐射和XPS表征。

多硫化物的协同吸附-催化作用机制

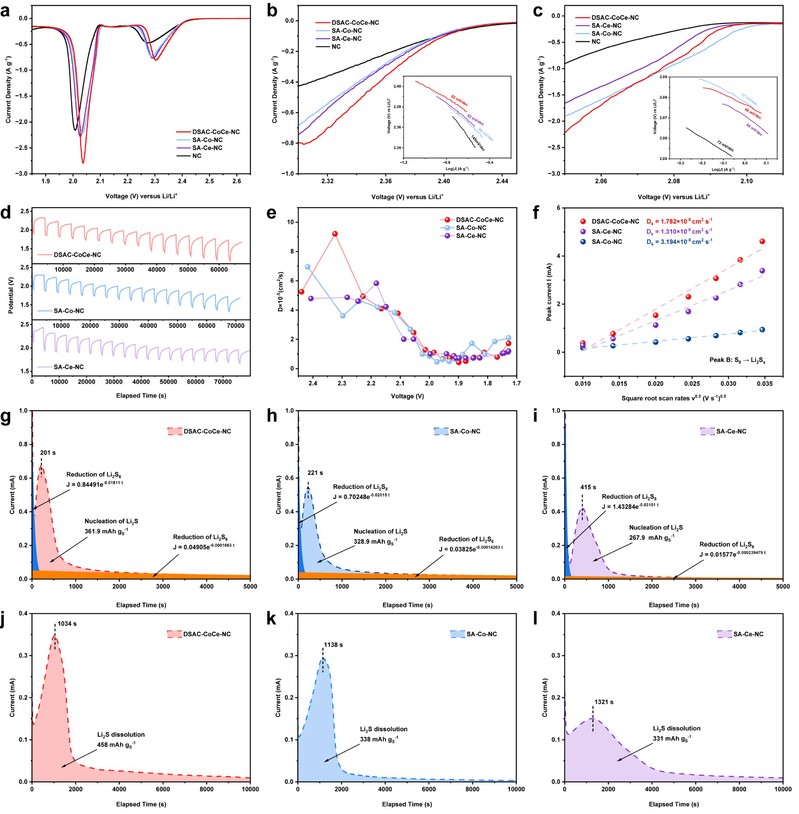

电化学测试和光谱分析揭示了Co与Ce位点之间的协同作用:Ce位点因Ce–S键形成焓较低,对长链多硫化锂(LiPS)表现出强吸附亲和力,能有效锚定可溶性中间体;而Co位点则优先催化固态Li2S的成核与溶解反应动力学。这种“吸附-催化”设计显著抑制了多硫化物的穿梭效应,原位拉曼光谱、对称电池测试和恒电位测试结果均证实了该机制的有效性。

图3. 钴/铈双单原子催化剂和对比样品在硫还原反应中的电催化性能。

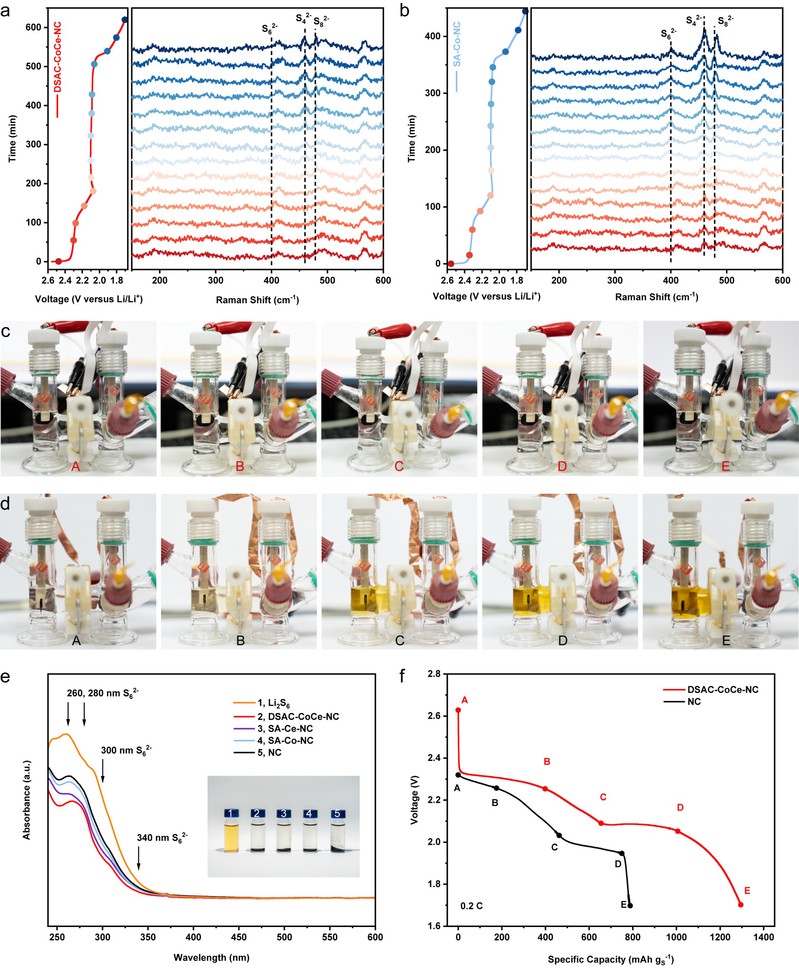

图4. 放电过程中的原位拉曼光谱,首次放电过程的可视化电池图像以及紫外-可见吸收光谱。S@DSAC−CoCe−NC可视电池在整个放电过程中始终保持较高透明度,而S@NC可视电池从无色变为深黄色,这主要源于可溶性长链多硫化锂(LiPS)的扩散;而DSAC−CoCe−NC对该过程具有显著抑制作用,这归因于钴/铈双单原子位点对长链LiPS的有效锚定。

理论计算与催化机理验证

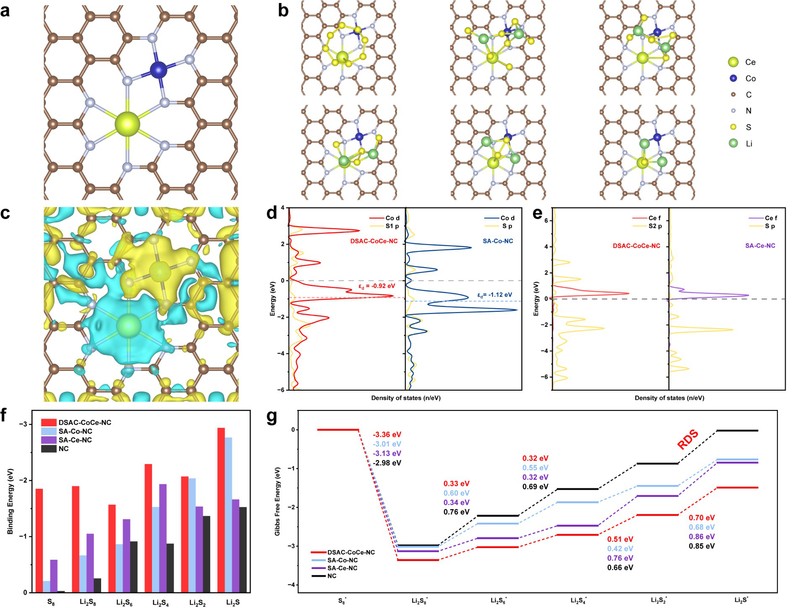

基于密度泛函理论计算,本研究从原子尺度揭示了Co/Ce双单原子的协同作用机制:电子由Ce位点向Co位点转移,诱导Co的d带中心上移,共同增强了催化剂对多硫化物的吸附能力。Ce位点因其对长链多硫化物的强吸附性主导初始捕获,而Co位点则有效催化后续固相Li2S的沉积/解离关键步骤,显著降低了相应反应的吉布斯自由能垒。同时,该双位点结构亦能促进Li⁺传输。综上,Co/Ce通过“吸附-转化”协同机制,抑制多硫化物穿梭并加速反应动力学,从而显著提升锂硫电池性能。

图5. 催化剂的优化构型,模拟差分电荷密度分布,分波态密度;硫物种在催化剂表面的吸附能,硫还原反应过程的吉布斯自由能变化。

相关论文发表在ACS Nano上,中国科学技术大学博士研究生侯天新、段乃元为文章第一作者,陈乾旺教授为通讯作者。

【文章链接】

ACS Nano 2025, 19, 44, 38654–38668

https://doi.org/10.1021/acsnano.5c13298